上顎前歯4本をセラミックスで治療した審美症例

50代 / 女性

2019年7月症例

患者さんは50代女性、前歯の見た目を気にして来院されました。歳とともに先端が削れて、色もどんどん暗く変色している実感があるとのことです。

これらから皆様にご覧いただくのは、「審美歯科治療」の症例となります。

リスク診断

リスクについて

歯科治療において把握しなければならないリスクは主に下記の4つです。

-

カリエス(むし歯)のリスク

-

歯周病のリスク

-

噛み合わせのリスク

-

歯軋りのリスク

リスクの高い低いは人それぞれ

唾液の分泌量が少なくなるだけでむし歯のリスクは高まります。また全身疾患の一つである糖尿病は歯周病のリスクを跳ね上げます。病気自体の問題や老齢化だけでなく、血圧の薬、抗うつ剤、利尿剤などを長期間服用していると唾液の量はだんだん減少してゆきます。

そもそも歯や歯ぐきを弱らせやすい噛み合わせのパターンもあり、寝ている間の歯軋りはさらにダメージを助長します。

このように、いうまでもなくリスクの比率は「人それぞれ」です。歯ブラシはもちろん大事で、お口のなかのむし歯菌は少ないに越したことはありません。しかし「歯ブラシでプラークを徹底的に取り除きましょう」的な予防のアイデアだけでは、ポイントのズレた、効果の少ない予防指導になってしまうでしょう。

歯科治療にはリスクへの配慮が不可欠

高坂デンタルオフィスでは歯科治療前に、患者さん個人個人のリスクについて探り、そこから治療計画の立案を行います。

見た目を改善することだけが治療の目的だったとしても、そこに辿り着くまでには患者さんの口の中の特徴を捉えて的確な配慮をしなくてはなりません。美しい修復物を長持ちさせるためには、ただ材料を硬くすればいいということでもありません。

カリエスリスクについて

上の写真(図3)はこの方の2007年(40代)当時のものです。上の写真(図4)はその12年後、前歯の治療を開始した時の様子です。

12年前、初めてこの方のお口の中を拝見しました。口腔ケアーには高い意識をお持ちで、歯ブラシも時間をかけてされています。一見お口の中は綺麗に保っているのですが、残念ながらカリエスリスクは高そうです。当時そう判断した理由は以下の点にあります。

プラークは少ないのにカリエスが多い

酸を中和しにくい唾液の性質

柑橘系ジュースの嗜好

間食の多さ

硬すぎる歯ブラシの使用

むし歯予防の観点から、当時はマイナス要素が目立っていました。その後、歯ブラシ指導や生活習慣のアドバイスで不安要素は少なくなりましたが、唾液の性質までは変えることはできません。エナメル質を削りすぎない配慮は余計に必要でした。

したがってむし歯ができたときの治療は、CR充填を第一選択としていました。実際にその後もむし歯の再発は多くその都度治療はしていましたが、CR治療だったからこそ、二次カリエスが発生しても被害は小さくて済んでいたのかもしれません。もしもエナメル質を全て削るクラウン治療をしていたら、再びカリエスになった時のダメージはもっと大きくなっていた可能性があります。

しかし一方で、CRの範囲が広くなると十分に接着しない部分も生じて、逆にカリエスになりやすい状況が生まれる時もあります。治療の跡はつぎはぎだらけとなり、審美性の回復もより難しくなります。

歯周病リスクについて

歯周病検査、レントゲン診査などから、歯周病のリスクは小さいと判断いたしました。

噛み合わせのリスクについて

一言で噛み合わせといっても人の場合は数多くのバリエーションがあり、いいも悪いも見た目だけでは簡単には判断できません。天然歯の場合は問題なくても、人工物にとっては不利になる要素があります。

歯の接触具合からセラミックスへの負荷を考える

修復治療に安心な噛み合わせは、下顎を横にずらした時、上下の犬歯が最も強く接触するタイプです。顎を左にずらした時の様子をチェックすると、上下の犬歯が最も広い面積で接触し(図6、黄丸)他の前歯はセパレートしています。L-1、L-2をセラミックスに置き換えても、先端が欠けてしまう問題は比較的起こりにくいでしょう。

しかしこの方の場合は、下顎を右にずらした時の上下前歯の接触が少し気になります(図5、黄丸)。上下の R-2 の先端が最も強く擦れていることがわかります。ここをセラミックスに置き換えたとしたら、その後の噛み合わせの変化を観察し続けなければなりません。必要な時には噛み合わせの調整もしないと、セラミックスクラウンは長持ちしないかもしれません。

��どなたでも、噛み合わせは変化し続けます。この方の噛み合わせの変化を右上の犬歯で追いかけてみます。下の2007〜2016年の写真を見比べると、年月と共に犬歯の先端が擦り減っていることがわかります。

2017

2017

犬歯がすり減るほど、代わりに上下の R-2 の接触が強くなるというわけです。セラミックス修復をした場合、噛み合わせの変化を観察し続けなければなりません。

治療後のアフターケアやメンテナンス、色々な意味で必要な方は大勢いらっしゃいます。

歯軋りのリスク

夜間の歯軋りは噛み合わせの問題を増幅させます。わずかな接触でも、その後の大きな問題に発展させてしまう大きな要因が歯軋りです。

歯軋りの程度はまさに人それぞれ、個人差があります。お口の中を見れば大雑把に傾向を掴むことはできますが、程度を確かめることは特別な装置を使わない限り不可能です。

この方の場合も歯軋りをしていることに違いはないのですが、特徴的な所見はさほど目立ちませんでした。犬歯の擦り減りを観察しても10年間でこの程度でしたら、歯軋りは極端なリスクとして考えなくても良さそうです。

夜間、寝ている間の歯軋りは、日中の噛み締めとは比べものにならないほどの力が発揮されます。つまり、噛み合わせの不都合が微々たるものであったとしても、歯軋りによってとてつもなく増幅されるのです。わずかな接触に見えても、修復物にとっては破壊的な力が発生する現場かもしれません。本当のところ、どなたにおいても油断はできません。

このように、①〜④のリスクがどの程度潜んでいるのかをできる限り確かめた上で、治療方針の妥当性を固めてゆきます。患者さんの希望に無理なくお応えできるのか?それともそこにはリスクが存在するのか?リスクに対応するために治療後も観察とメンテナンスを継続することをご理解いただけるのか?

見た目の改善が目的の、いわゆる「審美歯科」と呼ばれる治療だったとしても、全体像の把握の上に治療方針を決定しないとなりません。治療とは健全な歯質の犠牲の上に成り立ちます。エナメル質がちゃんと成仏できるように、治療計画には常に必然性を求めて方針を定めます。

治療経過

計画を決めたら、あとは目標に向けまっしぐらです。美しい歯を取り戻したいという患者さんに満足していただけるように、技工士さんと共にできる限りの腕を振るわなければなりません。

ステップ1 所見観察

上の前歯、過去の治療はCR充填しかされておりません。今回、歯ぐき付近にむし歯はありますが、健全なエナメル質は多く残っています。

R-1に関しては神経がないため、他の歯よりも暗く変色しています。

L-1は切端がのこぎり状にギザギザになっています。歯軋りも関係しているのかもしれません。

前歯の先端はセラミックスにとって常に破損のリスクが付きまとう場所です。治療後も噛み合わせの観察は続けなければなりません。

ステップ2 形成・印象(R-1、L-1)

セラミックスは光を透過します。歯自体の色が暗く変色していると、エナメル質を全部削らないとセラミックスでは綺麗な色を表現できません。R-1のように変色していた場合、薄いセラミックスを貼り付けただけでは色の改善は難しいです。削る量は多くなりますが被せ物のデザインで歯を削りました。

隣のL-1は小さなむし歯と形の改善を考えるだけでいいので、表面に薄いセラミックス(ラミネー��トベニア)を貼り付ける治療が可能と判断。削る量は最小限で済みました。

ステップ3 セラミックスセット(R-1、L-1)

形と色が改善することによって、患者さんは大いに満足してくださいました。次はR-2とL-2です。

ステップ4 形成(R-2、L-2)

R-2は過去CRの再治療が多かった部位です。詰め物はつぎはぎ状でかつ広範囲に及んでいました。エナメル質を削りすぎない配慮を続けていましたが、これ以上のつぎはぎはCR治療の適応から外れます。被せ物にしたほうが二次カリエスも防ぎやすくなると判断しました。色と形の改善もCRよりもはるかに有利です。

歯肉にダメージを与えやすい部分を削る時は、超音波の振動を利用する切削器具を使用します。歯肉を傷つけて出血させてしまう可能性が激減します。

L-2に関してはセラミックスクラウンを被せるのではなくて、L-1のように正面だけを削り、薄いセラミックスを貼り付けるラミネートベニアを選択しました。

ステップ5 印象(R-2、L-2)

どんな時でも、歯肉から血を流すような削り方をしてはなりません。歯肉から出血させてしまうと美しい型が採れなくなり、結果的に修復物の適合精度が極端に低下します。

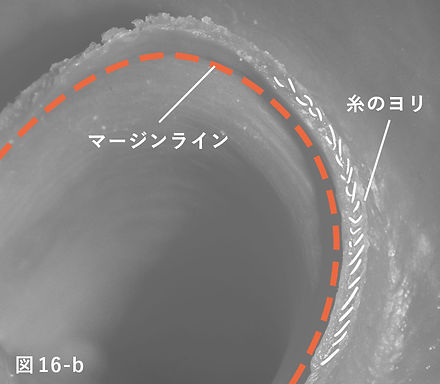

削った境目(マージン)を確実に型におこすために、直径0.2〜0.3mmほどの細い糸を歯肉の中に滑り込ませますが、その糸のヨリですら印象材に転写できるほどの精密材料を使います(図16-b)。

しかしたとえ使う材料が高品質だったとしても、術者の器具のコントロールが不確かだったり、歯肉からの出血を許してしまっては、ここまでの型取りは不可能です。テクニック的な配慮と歯を削る道具の選択が、結果を分ける重要なポイントになります。

ステップ6 セラミックスセット(R-2、L-2)

できる限り白くして欲しいと望む方もいらっしゃいますが、この患者さんは「白くしたいけど今の私に違和感のない程度にとどめてほしい」との要望もありました。ただ白ければいいというものではありません。ご本人の希望を受け入れることはもちろんですが、お顔や年齢にマッチさせる自然の美しさに近づけることが目標です。

患者さんは左右の犬歯も綺麗にしたいと希望しましたが、摩耗が目立つ右上の犬歯の修復は噛み合わせのバランス取りが難しいです。左右の犬歯の治療が結果噛み合わせのバランスを崩し、修復したばかりの4本のセラミックスにも被害が広がるとしたら?私の考えすぎかもしれませんが、噛み合わせの変化を観察しながら、様子を見ている最中です。

セラミックスはセットしたらそれっきりではありません。今が美しくても、それを長持ちさせるためのチェックとメンテナンスは必要不可欠なのです。仮に「審美歯科」というカテゴリーの治療だとしても、噛み合わせや咀嚼器官の基本を十分に理解して、審美領域の治療にも当てはめる必要はあるはずです。後の問題を予想、回避するためのアイディアを惜しんではならないと考えています。

治療概要

治療費

オールセラミックスクラウン 180,000円×2本×消費税(1.08)=388,800円

ラミネートベニア 140,000円×2本×消費税(1.08)=302,400円

合計 691,200円

リスク・副作用

治療中は仮歯を使用していただきますが、思いがけないタイミングで外れてしまうことがございます。特にラミネートベニア予定の歯の仮歯はその危険性が余計�に高いです。大事なお相手との食事の予定は立てない方がいいかもしれません。

セラミックスはどうしても欠ける可能性がある素材です。食事中は少しだけでも意識して、硬い食材に一気にかぶりつかないように気をつけましょう。噛み合わせの変化によっては、夜間ナイトガードの使用をお勧めする場合あります。

治療担当

歯科医師 高坂昌太